|

|

|

|

|

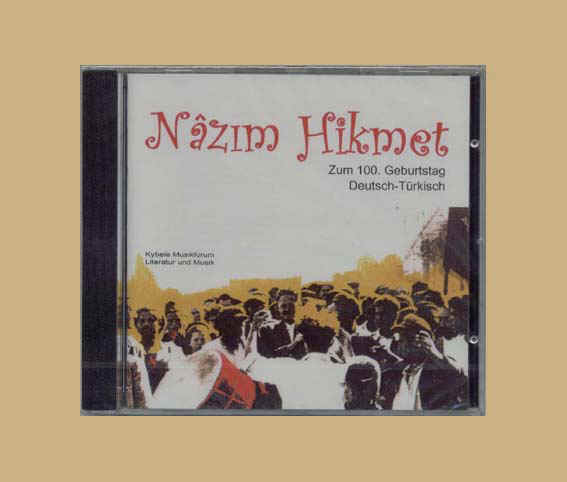

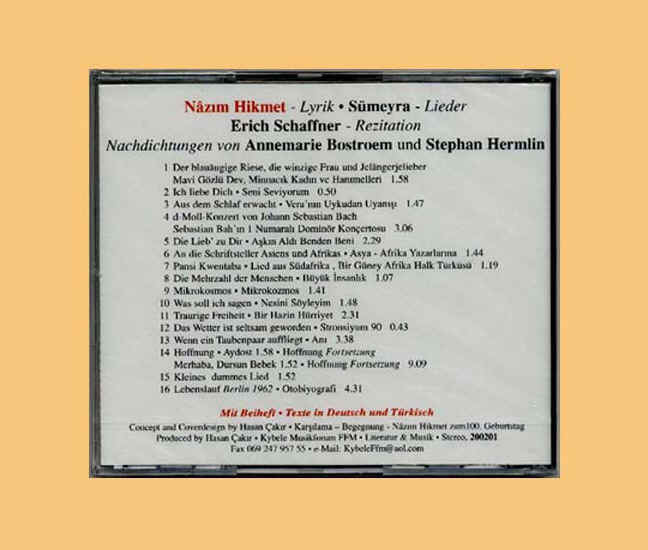

Die CD enthält folgende Gedichte bzw. Lieder: 1. Der blauäugige Riese, die winzige Frau und Jelängerjelieber 2. Ich liebe Dich 3. Aus dem Schlaf erwacht 4. d-Moll-Konzert von Johann Sebastian Bach 5. Die Lieb zu Dir 6. An die Schriftsteller Asiens und Afrikas. 7. Pansi Kwentaba Lied aus Südafrika 8. Die Mehrzahl der Menschen 9. Mikrokosmos 10. Was soll ich sagen 11. Traurige Freiheit 12. Das Wetter ist seltsam geworden 13. Wenn ein Taubenpaar auffliegt 14. Hoffnung /Aydost/ Hoffnung/ Merhaba, Dursun Bebek/ Hoffnung 15. Kleines dummes Lied 16. Lebenslauf, Berlin 1962

|

Anna Seghers

Der Dichter im Boot

Schon als 18-Jähriger wurde er wegen politischer Gedichte verfolgt, 1923 wurde Nâzim Hikmet

Mitglied der Kommunistischen Partei der Türkei. 1922 bis 1925 studierte er in Moskau, er war

unter denen, die an Lenins Sarg die Totenwache hielten. In die Türkei zurückgekehrt, war er bald

zur erneuten Emigration in die UdSSR gezwungen, wurde in Abwesenheit zu 15 Jahren Gefängnis

verurteilt und 1928, nach seiner erneuten Rückkehr, eingekerkert. Mehr als zwölf Jahre verbrachte

der Erneuerer der türkischen Lyrik mit kurzen Unterbrechungen in Gefängnissen, Jahre, die seine

Gesundheit ruinierten.

Unter dem Druck einer weltweiten Solidaritätskampagne und nach einem Hungerstreik wurde Hikmet 1950 amnestiert. Er floh, als er 49-jährig zum Militär eingezogen wurde, endgültig aus der Türkei. Für seinen Einsatz für den Frieden erhielt er den Lenin-Friedenspreis. 1963 starb er in Moskau. Anna Seghers schrieb damals über ihn: Es sind ungefähr elf Jahre her. Durch das Schwarze Meer fährt ein Handelsschiff heimwärts in seine Volksrepublik. Man sichtet ein Pünktchen im offenen Meer, offenbar ein abgetriebenes Ruderboot. Doch das Boot hält Kurs auf das Handelsschiff zu. Man erkennt einen einzelnen Mann im Boot. Der gibt Zeichen ab. Man antwortet ihm. Man nimmt ihn auf.

Unter den Schriftstellern vieler Länder, im Heimatland des Schiffes, auf dem Schiff selbst kennt

man bereits seinen Namen: Nâzim Hikmet. Er ist von der Sonne gebräunt, groß und stark, mit hellen

Augen. Aber er ist zu Tode erschöpft. Denn er hat vor zwei Tagen heimlich mit ganz geringem

Mundvorrat in diesem Ruderboot seine Heimat verlassen. Etwas anderes blieb ihm nicht übrig. Ein

Freund hatte ihn benachrichtigt, er müsse augenblicklich fort, wolle er nicht abermals

eingesperrt werden. Hikmet war erst kurze Zeit in Freiheit nach jahrelanger Haft: Eine

Weltkampagne der Schriftsteller und Künstler, die gleichzeitig und mit Wucht Alarm geschlagen

hatten, war ihm, dem schwer herzkranken Mann, zu Hilfe gekommen. Aber keineswegs endgültig, wie

sich fast gleichzeitig erwies.

Sein Vater war türkischer Beamter gewesen. Sein Großvater war Deutscher. Nach einer Rebellion auf dem Schulschiff, an der er als Kadett teilgenommen hatte, floh er an Land. Türkische Behörden nahmen ihn auf. Er nahm die Staatsbürgerschaft des Gastlandes an, brachte es zum Wesir, heiratete eine türkische Frau. Der Sultan Mehmet Ali Pascha hatte später die Absicht, seinen Günstling zum Abschluss eines Vertrages nach Berlin zu schicken. Aber Bismarck geriet in Wut. Den Deserteur und Rebellen als Gesandten in sein Ursprungsland! Nâzim Hikmet, der Enkel, kommt mit vierzehn Jahren in Saloniki auf die türkische Marineschule. Seine Mitschüler freuen sich, seine Lehrer ärgern sich über seine Gedichte. Nach ihrer Niederlage im ersten Weltkrieg war die Türkei von Interventionstruppen besetzt. "Mein Land", sprach Hikmet vor einigen Jahren, "war das erste der halbkolonialen Staaten, das nach dem ersten Weltkrieg gegen die imperialistischen Länder für seine Befreiung kämpfte." Er selbst, ein gezwungener Militärschüler, hat leidenschaftlich verfolgt, was in dem großen Nachbarland seit dem Oktober 1917 gesschah. Was ihn erregt, das dichtet er. Er nimmt teil an der revolutionären Matrosenbewegung; damit fliegt er von der Militärschule. Er geht nach Istanbul in den Volkskampf gegen die Interventionstruppen. Mit zwanzig Jahren muss er zum erstenmal aus seinem Land fliehen. Er wird Student an der Universität der Ostvölker in Moskau. Dort gibt es einen Zirkel türkischer Dichter. Man spielt sein erstes Stück, "Der achtundzwanzigste Januar". Darin stellt er dar, wie Kemal Pascha fünfzehn Aufständische ermorden lässt.

Er weiß, was ihm selbst in seinem Heimatland droht. Hier, in Moskau, ist der Kampf bereits

bestanden. Hier wird in Schulen gelehrt und auf Bühnen gestaltet, was ihm am Leben am teuersten

ist. Hier hat er Gemeinschaft mit guten und klugen Gefährten. Hier hat er sich angefreundet mit

Majakowski. Aber sein Heimweh wird davon nicht geringer. Er fährt plötzlich ab. Er kehrt in die

Türkei zurück. Er schlägt sich irgendwie durch als Schriftsteller und Redakteur. Er schreibt

Aufsätze und Gedichte und Aufrufe. Und er liest sie in Städten und Dörfern, auf Märkten, auf

Schiffen denen vor, die nicht lesen können. Bis ein neuer Haftbefehl läuft.

In diesem zweiten Exil, zuerst in westeuropäischen Ländern, dann in der Sowjetunion, entsteht in türkischer Sprache sein erster Gedichtband; in Baku wird er herausgegeben. Obwohl man ihm 1928 die Heimreise bewilligt hat, wird er bei seiner Ankunft vom Dampfer weg verhaftet. Doch sein Name hat sich schon durch gesetzt. Die Behörden können die Empörung über diese Verhaftung nicht dämpfen, sie müssen ihn bald wieder freilassen. Jetzt an Vorsicht, an Schonung zu denken, ist seine Sache nicht. In den folgenden Jahren erscheinen seine Erzählungen, Gedichte und Aufsätze, und nahezu jede Veröffentlichung bringt ihm einen Prozess. Die Schüler der Kriegsmarineschule haben jetzt das Alter, das Nâzim Hikmet hatte im Jahre seiner Relegation. Da entdeckten die Vorgesetzten in den Schränken ihrer Kadetten die verbotenen Schriften des ehemaligen Dichterschülers. Diesmal kommt Hikmet vors Militärgericht. Sein Land hat sich inzwischen mit Hitler-Deutschland verbündet. In zwei geheimen Verhandlungen, die kurz nacheinander folgen, wird Hikmet insgesamt zu achtundzwanzig Jahren verurteilt.

"Ein wenig lang war es diesmal

Aber Leben, meine Geliebte, Ist eine Kette schwer von Versprechungen."

Nach einigen Jahren kommt er, schwer krank, ins Krankenhausgefängnis. 1951, kaum ist er endlich

frei, durch die Wucht der Kampagne seiner Freunde, droht ihm eine neue Verhaftung. Er rudert ins

Meer hinaus, bis er eine Flagge erblickt, die Asyl bedeutet.

Zu den Weltfestspielen ist er schon in Berlin. Er fährt von einem Spiel zum anderen. "Lasst ihn in Ruh", sagt Pablo Neruda, "er muss sich bewegen."

Der furchtbare Ernst seines Lebens ist in seinem schönen, frohen Gesicht zu einem Lächeln

geworden und zu Zuversicht und zu sanftem Spott in seinen Dramen und Liedern. Er hat immer, in

Freiheit und im Kerker, gedichtet, wofür er gelebt hat: Für den Frieden. Ob der Friede das sanfte

Gesicht einer Frau annimmt oder das harte entschlossene eines Schmiedes oder eines Matrosen, ob

der Friede der Sonne selbst gleicht oder einem unentdeckten Stern, den man morgen durchstreifen

wird, geschützt muss der Friede werden, wie er, Hikmet, ihn schützt.

Umgekehrt wie die meisten Schriftsteller braucht er oft mehr Zeit zu einem Gedicht als zu einem Theaterstück. Das macht einem sein Leben klar, das teils gejagt ist, teils stillgelegt. Und in einzelne harte Akte geteilt.

"So habe ich mich befreit

Von allen großen Worten Allen Fragezeichen. Gelassen trat ich in die Reihe Des großen Kampfes."

Das ist die Art, in der wir uns dicht um ihn scharen, gelassen, befreit von großen Worten.

|

|

|

"In unserem Land gibt es zwei Stimmen", schreibt der türkische Schriftsteller

Hüseyin Erdem, "...die unsere Lieder nicht in neue Formen zwingen, ihnen keine neuen

Inhalte geben, sondern sie wie ein Goldschmied bearbeiten und sie damit zu einem unschätzbaren

Wert machen. Diese beiden Stimmen sind die Stimme eines Mannes und die Stimme einer Frau. Die

Stimme des Mannes ist die von Ruhi Su, und die Stimme der Frau ist die von Sümeyra."

Sümeyra Çakir hat wie ihr Lehrer Ruhi Su das bis ins Mittelalter zurückreichende Erbe der türkischen Volksmusik erforscht und durch ihre Stimme zu neuem Leben erweckt. Es ist ihr damit gelungen, zwischen westlichen Einflüssen und dem Folklore-Verschnitt der staatlichen Medien ein Stück kulturelle Identität des türkischen Volkes zu bewahren. Ihre Auftritte mit Ruhi Su und dem Chor "Dostlar" sind Legende. Zur Zeit des Militärputsches vom 12. September 1980 leitete sie den Chor der türkischen Metallgewerkschaft. Als die Gewerkschaft verboten wurde, ging sie ins deutsche Exil, wo sie, viel zu jung, gestorben ist. |

|

Ach, Nazim, es hätte dir gefallen, das Fest, das dir zu Ehren am Freitagabend in Frankfurt

stattfand. Die Veranstalter hatten als Rezitatoren die Märchenerzählerin Hannelore Marzi und den

Schauspieler Erich Schaffner eingeladen. Sie hatten aber nicht damit gerechnet, dass du hier so

viele Freunde hast; die Plätze in der Stadtbücherei an der Zeil reichten nicht aus. Nazim gehört

zu denen, die bleiben, so lange auf dieser Welt ein einziger gerechter Mensch lebt, zitierte

eingangs Hasan Cakir als Organisator der Poetik-Performance" einen deiner Freunde....

Der Abend mit Lyrik, Musik und Dias darunter Fotos von dir, mal hinter Gittern, mal am Meer - hätte dir gefallen, zumal Erich Schaffner deine Texte eindrucksvoll vortrug: Wenn mein Sohn so alt ist wie ich, schriebst du 50-jährig, werde ich nicht mehr da sein. Aber die Welt wird eine Wiege bleiben, eine Wiege für schwarze, weiße und gelbe Kinder. Frankfurter Rundschau |

|

Die CD kostet

incl. Versandanteil: 12,- Bestellungen bei:

Kybele Musikforum FFM |